Soixante ans après la mort de l’architecte suisse, son œuvre fascine toujours autant qu’elle suscite la critique. Si elle est devenue canonique, c’est en raison de la détermination de Le Corbusier à imposer sa vision de l’architecture.

«La Suisse a le génie de la médiocrité.» C’est par ces mots que commence De tels hommes, un ouvrage écrit en 1942 par le journaliste et essayiste Fernand Gigon. Il y présente les réalisations d’une série de Suisses dont le talent et le parcours hors norme ont été reconnus au-delà des frontières nationales. En procédant de cette manière, l’auteur tente de montrer que l’indépendance et la bonne image dont jouit la Suisse reposent en grande partie sur quelques hommes dont les qualités ne sont pourtant pas reconnues dans leur pays d’origine. Selon lui, ce phénomène est dû au fait que «les plus grands d’entre ces hommes se recrutent parmi les plus révoltés». Ils vivent et agissent donc à contre-courant de leur époque, ou à tout le moins de la société de laquelle ils sont issus.

A lire aussi | Les héros de l’Aéropostale

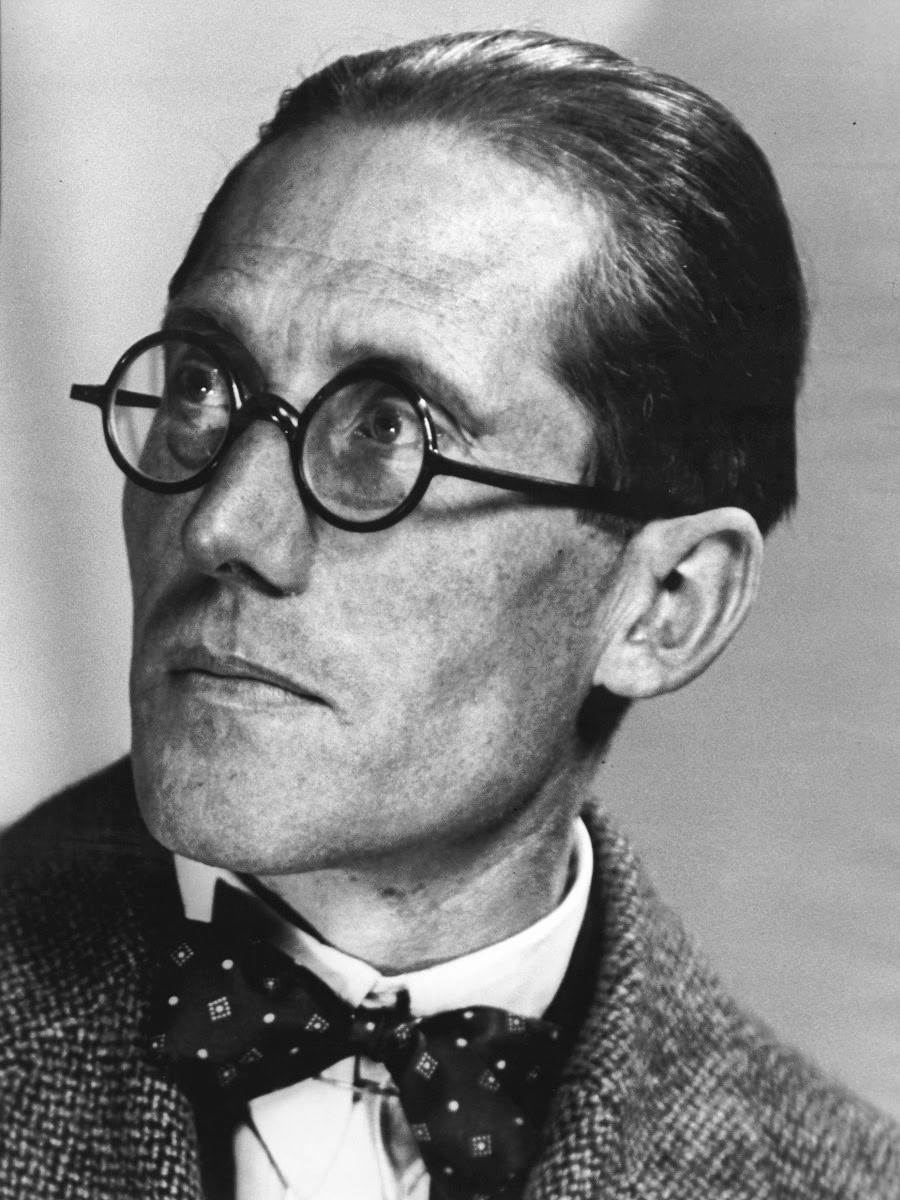

Dans la série de portraits réalisés par Gigon, consacrés à des figures telles que le compositeur et chef d’orchestre Ernest Ansermet, le scientifique Auguste Piccard, les musiciens Emile Jaques-Dalcroze et Arthur Honegger ou l’écrivain Blaise Cendrars, un nom se distingue: celui de Le Corbusier, auquel l’auteur dédie le premier chapitre de son ouvrage. L’importance qu’il accorde à cet architecte et urbaniste né en 1887 à la Chaux-de-Fonds tient à ce que son œuvre ferait de lui un révolutionnaire autant qu’un visionnaire. Ce que Gigon salue chez Le Corbusier, c’est en effet le courage avec lequel il a conçu ses projets les plus controversés et emblématiques. D’après l’essayiste, cette audace relève de l’héroïsme. Or soixante ans après sa disparition, ses réalisations les plus emblématiques continuent d’inspirer certains d’architectes fascinés par leur caractère subversif.

Révolutionnaire et modèle de l’architecte d’aujourd’hui

Dans Vers une architecture, l’un des manifestes qu’il a rédigés pour défendre sa vision d’un modernisme décomplexé dans sa discipline, Le Corbusier affirme que «si l’on se place en face du passé, on constate que la vielle codification de l’architecture, surchargée d’articles et de règlements, cesse de nous intéresser». Cette assertion illustre la manière très brutale dont le Chaux-de-Fonnier a envisagé les transformations de l’espace urbain auxquelles auraient dû selon lui se soumettre la plupart des villes européennes.

Certes, la vocation profondément iconoclaste de son plan Voisin, qui visait à raser le centre de Paris pour y établir des gratte-ciels cruciformes, ne convainc plus personne aujourd’hui. Il en est de même de ses plans d’aménagement d’Alger ou de Venise, dont le caractère invasif rebute à juste titre quiconque en prend connaissance. Malgré cela, Le Corbusier est parvenu à imposer sa conception de l’architecture grâce à des idées qui jouissent encore d’un certain crédit de nos jours.

A lire aussi | Le héros national, un traumatisme national?

Il en est ainsi des cinq «points» qu’il a énoncés en 1927 dans l’espoir de faire advenir une architecture nouvelle: l’intérêt esthétique et pragmatique de doter ses constructions de fenêtres en longueur, de soutenir ces bâtisses par des pilotis, de s’assurer qu’un toit-terrasse les surplombe, de concevoir des habitations sur la base d’un plan libre et d’élaborer des façades indépendantes de la structure principale du bâtiment. Il a lui-même mis en application certains de ces principes dans des édifices qu’il a élaborés en Suisse, comme la Villa Le Lac à Corseaux (VD), l’immeuble Clarté à Genève ou encore son Pavillon de Zurich.

Du vivant de leur auteur, ces créations n’ont pas toujours été comprises par le public helvétique. Pourtant, nombre d’architectes internationaux dont l’œuvre est aujourd’hui considérée comme majeure se sont fondés sur ses injonctions pour concevoir quelques-unes de leurs réalisations les plus remarquables. Le Germano-Américain Mies van der Rohe a ainsi repris le concept de fenêtre en longueur pour élaborer sa villa Farnsworth, soutenue par des pilotis. Il en est de même de plusieurs réalisations de l’Italien Renzo Piano. Quant à la configuration du toit-terrasse de la Fondation Louis-Vuitton de l’Américano-Canadien Frank Gehry, elle semble directement inspirée de celle du toit du Pavillon Le Corbusier de Zurich. Tacite n’affirmait-il pas que «la postérité rend à chacun l’honneur qui lui est dû»?

Fondateur du Cercle fribourgeois de débat, Antoine Lévêque est rédacteur au Regard Libre. Ecrire à l’auteur: antoine.leveque@leregardlibre.com