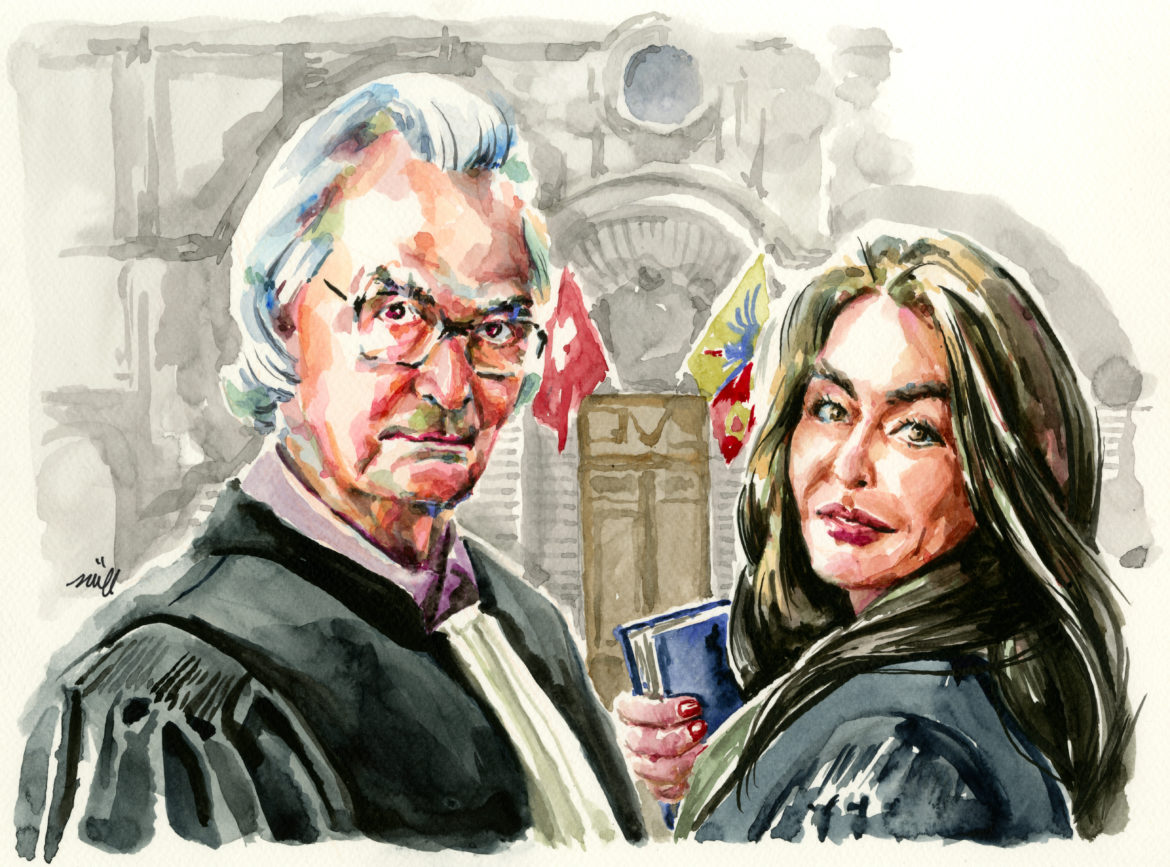

Secret bancaire, procès sexuels, justice médiatique… L’ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Genève, sacré meilleur orateur francophone vivant, demeure l’une des voix les plus libres de Suisse romande. Conversation intime.

Ils ont affronté sa verve légendaire au Palais, ou lui ont confié leur défense – parfois même leur vie. Tous savent que Marc Bonnant est une figure à part au Barreau de Genève, et que c’est un regard affranchi qui parcourra les pièces du dossier, peut-être le plus libre de toute la profession d’avocat.

Mais travailler pour lui, au quotidien? C’est goûter au plaisir exigeant de la méthode socratique. Se questionner. Débattre. Comme cette fois où, sortant de détention, je lui fis part au téléphone de mon exaspération face à une fouille corporelle que j’avais jugée trop poussée pour me permettre de rendre visite à notre client. S’en est suivi un débat sur la dignité.

Ou encore, ce moment où, d’un revers de main, il balaya un projet de récusation. Lui qui préfère le combat serein, et privilégie, bien souvent, la médiation.

A lire aussi | Marc Bonnant: «Avec la politiquement correct, nous sommes les bourreaux de nous-mêmes»

C’est aussi apprendre un nouveau mot de la langue française, chaque jour, à ses côtés. «Votre mot préféré?», lui ai-je demandé. Il me répond: «Pour son contenu ou sa sonorité?» – Son contenu. Il dira amour. Celui que l’on donne.

Il les a aimés, ses clients. Et il les aime encore. «Leur sort m’a toujours importé.» Quant à moi, je n’aurais pas aimé qu’il m’ouvrît les portes d’une autre carrière.

Votre nom est associé à la plupart des grandes affaires judiciaires genevoises. Est-ce qu’après autant d’années et de plaidoiries, vous sauriez dire ce qui fait un grand avocat?

Précisons d’abord que je ne me considère pas comme un grand avocat, quel que soit le regard qu’on puisse poser sur moi. Mais effectivement, j’ai été caressé par la chance, beaucoup. Et j’ai beaucoup travaillé. Mon opinion, c’est que le talent est une grâce; ce qui importe vraiment, c’est l’effort. Travailler, travailler tout le temps, travailler jour et nuit. Alors, travailler à quoi? Bien sûr à lire, à mémoriser ses dossiers et réfléchir. Mais aussi la littérature. Je pense que la lecture est la mécanique vivante de l’éloquence, si l’éloquence joue encore un rôle dans notre métier. Ce qui est plutôt déclinant. Mais il faut lire, lire, lire. Au fond, ne jamais laisser son esprit tranquille. Violenter son intelligence. Solliciter sa mémoire. Apprenez par cœur et, un jour, vous resituerez en une minute ou une demi-heure ce que vous aurez mis une vie à penser. C’est le propre de l’improvisation.

Et puis, ne doutez pas de votre choix de carrière. Comme le disait Voltaire à la fin de sa vie, le métier d’avocat est le plus beau du monde. Parce que c’est un métier pour les autres, c’est un métier oblatif. C’est un métier de don et de cadeaux. Ce sont les mains ouvertes, c’est aider les gens à vivre, c’est rétablir des harmonies. C’est faire en sorte que la justice soit parfois moins injuste. C’est combattre les juges. C’est un superbe métier, d’énergie, d’effort, et il faut le pratiquer jusqu’à l’épuisement. Mourir sur scène, mourir en plaidant.

Avez-vous le souvenir d’une collaboration marquante ou d’un mentor au début de votre carrière?

Oui, Roland Steiner, chez qui j’ai effectué mon stage, et qui était un homme merveilleux d’intelligence, mais insupportable de caractère. Eruptif, arbitraire, rugueux. Toutefois, je lui dois tant, et si l’on a ce que l’on devrait avoir, le sens de la dette, c’est-à-dire de la reconnaissance et de la gratitude, j’en ai une infinie à l’égard de Roland Steiner.

On est avocat aussi par son caractère, par ses expériences, par ses lectures… Pensez-vous que le métier d’avocat, en particulier celui de pénaliste, soit un métier de lignée, que l’on peut transmettre à l’autre?

Oui, je pense que l’on peut être, dans les cas heureux, inspirant. Est-ce qu’il s’agit d’être un modèle? Il s’agit en tout cas d’être une référence qui permet de se dire: «Voilà comment je voudrais devenir.» Tout le problème de la vie, c’est de devenir. C’est le fameux esti du temple de Delphes. «Connais-toi toi-même», gnỗthi seautón. Pour devenir. Et avocat, c’est devenir. A mon sens, il faut avoir des références, des modèles et surtout le sens de la dette et de la gratitude. C’est ainsi que l’on fait une lignée… Les bébés que vous ferez… Je vous vois sourire quand je vous parle de bébés?

Vous savez bien que je retarde mon heure, Monsieur le Bâtonnier.

(Rires) Ah oui, c’est vrai, vous êtes une femme moderne! Toutefois, vous leur direz que devenir avocat, c’est une ligne de crête, c’est une ascension. C’est parfois monter jusqu’au lieu où l’air est rare, mais où l’on respire encore.

Comment votre instinct de défense, votre goût d’être avocat, s’est-il éveillé?

Je voulais être diplomate comme mon père, ce qui n’est pas très original. La manière dont je me représentais son métier me plaisait. Je suis allé me présenter à Berne, mais comme j’avais 18 ans, on m’a dit que j’étais trop jeune et que je devais faire autre chose. L’idée soudaine m’est venue d’être avocat et j’ai eu la chance d’être engagé par Roland Steiner. A partir de ce moment-là, je n’ai plus douté que ce serait ma seule vocation, ma seule appétence et mon seul désir. Encore aujourd’hui, aurais-je à refaire ce choix, je ferais le choix d’être avocat.

Selon vous, doit-on plaider pour la beauté des mots ou pour la grandeur des causes?

Pour faire naître l’idée. Au fond, l’avocat est un maïeuticien, c’est un sourcier. Vous avez devant vous des juges attentifs ou non, qui parfois ferment les yeux par goût de la concentration et parfois parce qu’ils s’ensommeillent. Il s’agit de les arracher à leur sommeil, à leur somnolence. Et de faire naître chez eux une conviction. Pas nécessairement une conviction que vous avez vous-même, mais celle que vous voulez faire naître. Il faut dire ce que l’on veut faire penser.

Et par votre expérience, diriez-vous que l’on plaide de la même manière à 20 ans, 30 ans, 40 ans…?

Non. En fonction de l’âge que l’on a, on ne plaide pas de la même manière. Mais selon l’époque également. Les plaidoiries d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles d’il y a 50 ans. Et encore moins avec les plaidoiries du XIXe siècle. Le langage du corps était beaucoup plus important, la dramaturgie de la parole également. On donnait de la voix. Aujourd’hui, on plaide dans un murmure fade. Et pour dire une chose banale et peut-être désagréable, nous sommes infiniment moins cultivés que nos ancêtres.

Vous-même, en plaidant, cherchez-vous à changer uniquement le destin d’un homme ou à changer aussi un peu ce qu’est la justice?

Cela dépend. Parfois, lorsque la perpétuité est certaine pour un crime atroce, par exemple, on ne plaide pas simplement un homme. On plaide une cause. C’est ce que disait mon très cher ami Vergès. J’ai souvent eu le sentiment que ce que je plaidais avait une importance au-delà du cas particulier. Je plaide donc je suis. Et en quoi est-ce que ma parole peut, au-delà du cas singulier, toucher l’universel, se hisser. La parole exhausse. Elle hisse comme elle comble.

Vous parliez de conviction au début de cet entretien. Est-ce que c’est la conviction qui permet la sincérité ou la sincérité qui fait naître la conviction?

Je ne suis pas convaincu que la sincérité soit nécessaire. C’est plutôt l’opportunité de la parole. Quelle est la pensée que je veux faire naître? Et pourquoi je veux la faire naître? Au gré de la vie, il y a aussi des choses que vous ne plaideriez plus. A 20 ans, je pouvais plaider pour un violeur. Depuis que j’ai eu des filles, cela a été plus difficile. Je pouvais plaider pour un gauchiste. Depuis que ma sensibilité droitière s’est affirmée, je ne le voudrais plus. Je le pourrais sans doute, mais je ne le voudrais plus. Je parlais de l’époque… Il y a 50 ans, on plaidait que le viol avait été provoqué, ce qui aujourd’hui est indicible. On soutenait volontiers que la femme avait éprouvé du plaisir, et on en donnait les preuves s’il y avait eu de la pluie d’or.

Comment fait-on quand on ne croit pas à l’innocence de son client? Doit-on le dire? Le plaider autrement? Convaincre son client d’abord et non les juges?

Non, il faut plaider le dossier. La conviction est subjective, elle n’emporte aucune adhésion. Il faut dire: «Voilà ce que le dossier permet de penser, voilà ce que ce dossier interdit de penser.» Et toujours laisser une place au doute, avec cette idée qu’il vaut mieux libérer un coupable que condamner un innocent.

En travaillant avec vous, j’ai rapidement constaté qu’il y a souvent derrière le prévenu un homme politique, un artiste, un intellectuel… est-ce que c’est aussi la responsabilité de l’avocat de faire exister le client en dehors de ce qu’il est accusé d’avoir fait ? De le hisser vers le haut?

Bien sûr, il faut raconter l’homme tout en sachant qu’à partir du moment où vous ne plaidez pas le dossier, mais racontez l’homme, votre parole n’a pas le même poids. Le dossier est objectivable. Mais quand vous apportez la part subjective, à savoir, voici l’homme, son enfance, ses blessures, ses fissures, c’est vous qui racontez une histoire et parfois vous ne pouvez pas la documenter. Il y a ces temps-ci beaucoup d’affaires de viol. Parfois les violeurs ont été violés, parfois les traumatismes qu’ils font subir sont des traumatismes qu’ils ont subis. Il faut aussi raconter cette part-là.

Au cours de votre carrière, avez-vous fait face à la défense impossible? Je ne parle pas ici de conflits d’intérêts, mais du mal absolu ou de la parole où l’on s’aperçoit que son client est finalement quelqu’un d’autre.

Oui. Mais il reste de toute façon quelque chose à dire, expliquer pourquoi l’homme est cela et pourquoi il est perçu comme cela.

Comment plaide-t-on du côté de la victime et comment du côté du prévenu?

Toujours avec ferveur. En essayant d’être le plus talentueux et persuasif possible.

Vous êtes un exemple quand il s’agit de plaider vent de face, contre l’opinion publique. Quel regard portez-vous sur cette dernière et sur les journaux qui ont lu les dépositions des plaignants avant tout le monde?

La justice médiatique est une horreur. D’abord, elle n’est pas contradictoire. Et puis, elle ignore et bafoue la présomption d’innocence. De plus, elle est souvent idéologique. Il y a derrière elle un a priori de pensées qui ne sont jamais mises en doute. Je trouve absolument navrante la place que les médias ont prise dans la justice et dans sa proclamation. Gardez aussi à l’esprit que lorsque vous êtes mis en cause par un média et qu’au bout de quelques années la justice vous innocente, ces années-là sont irrattrapables et le mal est irréversible. En plus, généralement, la décision qui innocente fait l’objet de trois lignes. Du reste, l’opinion publique, c’est celle de quelques-uns. Elle est très souvent tout sauf publique.

Vous qui avez le goût du débat, de la conversation, est-ce que vous vous inquiétez de la disparition de ce type d’échanges au sein de ma génération?

Oui, je pense que vous débattrez de moins en moins parce qu’il y aura un consensus sur la plupart des idées. Et à supposer que quelqu’un ne soit pas d’accord, il ne voudra pas qu’on le sache, car il risquera d’être banni.

J’ai retrouvé des notes datées de 2017. J’avais assisté à l’une de vos conférences à l’Université de Genève, où vous aviez dit: «L’amour de soi est une première condition de la sagesse ou du passage de soi à l’autre. De la décoration à la dévotion. Pour passer de soi à l’autre, il faut être satisfait de ses propres conditions. Il n’y a pas d’homme généreux sans qu’il possède l’amour de soi.» Est-ce que l’on n’a pas ici une belle définition de l’avocat?

(Rires) Oui, il faut avoir réglé les comptes avec soi-même. Et on en a beaucoup à régler… l’enfance, les vrais souvenirs et les souvenirs inventés.

Vous êtes viscéralement attaché au secret. Le secret professionnel, le secret bancaire… D’où vous vient cet attachement viscéral?

Je pense qu’il y a chez l’être humain une part d’intimité qu’il ne faut pas trahir. Tout n’est pas à disposition de tous. Tout ne doit pas être visible par certains. Je préfère l’ombre à la clarté, je préfère la nuit au jour. Je regrette que sous pression américaine, notamment, on ait abandonné le secret bancaire.

L’a-t-on vraiment abandonné?

Oui, très largement. Dans les traités qui prévoient l’échange d’informations. Par le droit fiscal, également. Et les banquiers eux-mêmes, par prudence, n’y tiennent plus. Un banquier, aujourd’hui, se croit tenu de tout dire. Spontanément, même, il dit tout aux autorités! Au fond, les banquiers aujourd’hui sont des délateurs.

Il y a une part importante de votre quotidien d’avocat que je n’ai découverte qu’en travaillant à vos côtés: la médiation. Dialoguer avec les juges, avec le procureur, avec la partie adverse… Finalement, n’avez-vous pas remporté vos plus grands procès en dehors du palais de justice?

J’ai en effet trouvé des solutions par la médiation. Aujourd’hui, cela devient plus difficile. A l’époque, nous parlions aux juges en totale confiance. Quand on disait que c’était sous les réserves du Palais ou celles d’usage, c’était ainsi. Le juge gardait le secret. Maintenant, le juge vous dit qu’il vous parle, mais que cela figurera d’une manière ou d’une autre au dossier. Ce n’est pas qu’ils trahissent le secret, ils vous disent simplement que le secret n’est pas possible. Le secret s’est évanoui. Cependant, il faut malgré tout continuer de pratiquer la médiation, toujours tenter l’accord en disant: «Certainement, la guerre est jolie, mais qu’est-ce qui se bâtit sur les ruines?»

Avocate stagiaire, Selma Memic signe son premier article pour Le Regard Libre.