De Caligari à Disney, histoire d’un désamour

Ce mois-ci, notre chroniqueur cherche à comprendre le désintérêt croissant du public occidental envers les productions du géant du divertissement, à travers l’œuvre du journaliste et sociologue Siegfried Kracauer.

Le 26 février 1920, le public berlinois du théâtre Marmorhaus découvrait Le Cabinet du docteur Caligari, chef-d’œuvre qui est rapidement devenu l’archétype du film expressionniste d’après-guerre allemand. Lors d’une foire dans une ville allemande fictive, deux jeunes hommes découvrent le docteur Caligari, psychiatre capable de prendre le contrôle de son assistant, un géant nommé Cesare, par l’hypnose. Dans cet état somnambule, il répond alors à des questions sur le futur, et prédit la mort imminente d’un des jeunes hommes – qui sera retrouvé poignardé le lendemain.

Pour le sociologue Siegfried Kracauer, ce film a capturé l’essence de la psychologie collective allemande d’après-guerre. Ses deux scénaristes l’ont envisagé comme une critique de la tyrannie, qui a manipulé les masses européennes durant des décennies et les a sacrifiées sur les champs de bataille de 14-18. Le réalisateur a toutefois transformé le long-métrage en traité sur la folie. Selon Kracauer, cette perversion du message initial traduit l’échec de la révolution allemande de 1918, tandis que la représentation onirique de la psychose illustre un repli de l’âme allemande dans un monde intérieur, plein d’angoisses et de peurs inavouées, entre rébellion face à l’autorité et aspiration à la normalité. L’incapacité du public de l’époque à percevoir le message anti-tyrannique des auteurs préfigure, d’après Kracauer, le cheminement du peuple allemand, traumatisé et humilié, vers le nazisme.

Dans son célèbre ouvrage De Caligari à Hitler: une histoire psychologique du film allemand, Kracauer affirme que les films d’une nation reflètent sa mentalité, plus encore que d’autres médias artistiques. Un film est nécessairement une œuvre collective, qui nécessite des centaines de personnes pour être réalisée. Il coûte cher, et doit en règle générale rentabiliser son investissement initial par un succès commercial. Un film est donc à la fois l’œuvre d’une multitude de gens, destinée à une multitude de gens.

Go woke, go broke

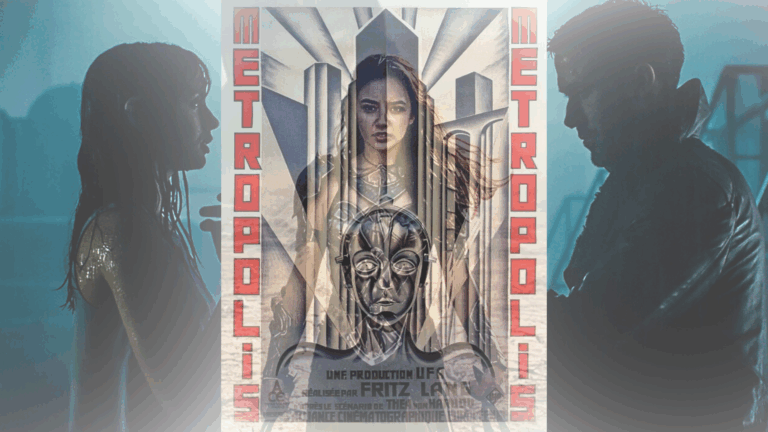

Cela débouche tant sur de réels succès artistiques et commerciaux comme Caligari que sur des désastres cuisants, comme le nouveau Blanche-Neige, remake en prises de vue réelles du dessin animé de 1937. Caligari était un compromis entre des scénaristes révolutionnaires et un réalisateur aux aspirations artistiques, idéologiques et commerciales différentes. Blanche-Neige est le fruit d’un étrange mélange: celui d’une course aux profits à outrance et de courants idéologiques aveuglés par leur propre dogmatisme.

Blanche-Neige se voulait woke: l’actrice principale Rachel Zegler est colombienne, nouvelle affirmation de Disney que la blanchitude doit cesser d’être la norme à l’écran. Les nains ne pouvaient être incarnés par de vrais acteurs sous peine de les réduire à leur handicap, et le scénario original a été tordu pour faire de Blanche-Neige une héroïne, tandis que Rachel Zegler traitait publiquement le Prince Charmant de harceleur pervers.

Quand le cinéma perd son public

Disney a activement poussé cette tendance, de la Petite Sirène noire à l’homosexualité refoulée du macho Gaston, suggérée dans La Belle et la Bête (2017), allant jusqu’à refuser des scripts pas assez inclusifs, de l’aveu même d’une dirigeante de Disney. Hollywood baigne dans une ambiance progressiste perçue comme étant dans l’ère du temps, ou, en tout cas, qui devrait l’être. Pour autant, la pression financière pousse les producteurs à une prudence extrême, en multipliant les remakes considérés comme des valeurs sûres (lire l’épisode précédent de cette chronique) et en uniformisant l’esthétique et le propos.

Or, la sauce ne prend plus. Disney ne sait plus parler aux gens, et enchaîne naufrages au box-office, critiques cinglantes, et vagues d’indignation. Les conservateurs s’acharnent sur ces films parce qu’ils sont conscients de toucher une corde sensible: le rejet d’élites hors sol et donneuses de leçon. Si Disney ne sort pas bientôt de la tour d’ivoire de son logo légendaire, le studio de Mickey ne laissera derrière lui plus qu’un triste héritage de bides, qui se sont eux-mêmes acharnés à ternir ses chefs-d’œuvre passés.

Notre critique cinéma Jocelyn Daloz explore chaque mois le septième art dans son contexte social et historique.

Laisser un commentaire