A l’ère des slogans et de l’attention fuyante, la phrase courte s’impose. Elle claque, percute et fait vendre. Or, certains espaces résistent. Dans les méandres de la littérature, la langue reprend son souffle.

Nous vivons dans le règne de la phrase courte. La faute aux commandements communicationnels: il faut capter l’attention, imprimer le message, convaincre instantanément. En flânant sur les réseaux sociaux, l’individu contemporain est abreuvé de phrases qui vont droit au but. Les textes exhibent fièrement leurs anaphores un peu forcées. C’est bref, c’est cadencé, c’est répétitif. Il faut aguicher, créer du rythme. Dynamique. Direct. Court.

Ne nous méprenons pas, la cause est légitime. Il faut être clair et concis pour être compris. Les phrases à rallonge perdent une audience constamment stimulée. L’attention se gagne au prix d’une lutte acharnée. A la manière du minimalisme architectural, la phrase courte épure. Néanmoins, dans un monde de lofts suédois aux tons pastel, il existe encore des églises orthodoxes de la langue, des espaces où les mots s’étirent, les virgules s’accumulent, les digressions fleurissent et les phrases s’enlacent.

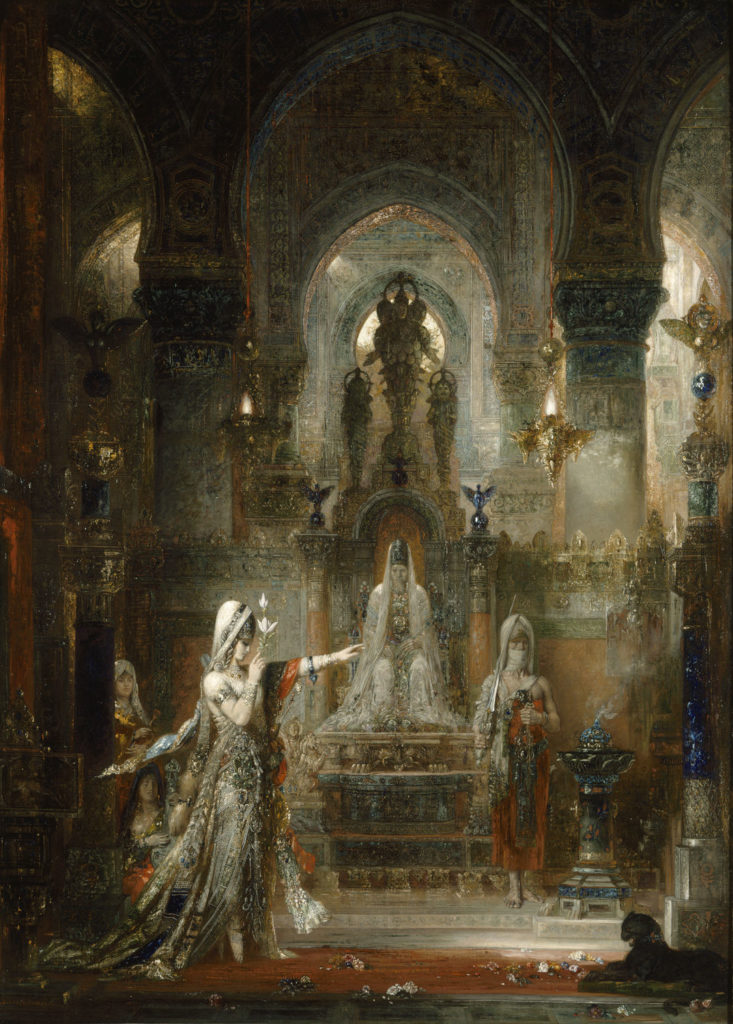

La littérature est ce lieu d’extase langagière par excellence. Sa parfaite inutilité instrumentale offre aux auteurs la liberté de faire respirer la langue et d’oser le superflu. L’ornemental laisse d’être suspect et le lecteur peut encore déambuler dans les couches du texte comme on explore un palais baroque. Prenons Joris-Karl Huysmans, écrivain d’un raffinement absolu, décrivant le splendide tableau Salomé dansant devant Hérode de Gustave Moreau (voir ci-contre) dans A Rebours (1884):

«Autour de cette statue [Hérode], immobile, figée dans une pose hiératique de dieu Hindou, des parfums brûlaient, dégorgeant des nuées de vapeurs que trouaient, de même que des yeux phosphorés de bêtes, les feux des pierres enchâssées dans les parois du trône; puis la vapeur montait, se déroulait sous les arcades où la fumée bleue se mêlait à la poudre d’or des grands rayons de jour, tombés des dômes. (…)

La face recueillie, solennelle, presque auguste, elle [Salomé] commence la lubrique danse qui doit réveiller les sens assoupis du vieil Hérode; ses seins ondulent et, au frottement de ses colliers qui tourbillonnent, leurs bouts se dressent; sur la moiteur de sa peau les diamants, attachés, scintillent; ses bracelets, ses ceintures, ses bagues, crachent des étincelles; sur sa robe triomphale, couturée de perles, ramagée d’argent, lamée d’or, la cuirasse des orfèvreries dont chaque maille est une pierre, entre en combustion, croise des serpenteaux de feu, grouille sur la chair mate, sur la peau rose thé, ainsi que des insectes splendides aux élytres éblouissants, marbrés de carmin, ponctués de jaune aurore, diaprés de bleu d’acier, tigrés de vert paon.»

Quel tourbillon de mots pour décrire une simple danse! Mais la beauté reste un besoin fondamental, voire un impératif. Face à la rentabilité du verbe, l’expérience littéraire élève l’individu. Le rapport aux mots y prend une tournure profonde et voluptueuse. C’est dans la littérature que le citoyen contemporain, mitraillé de phrases «impactantes», peut se réfugier, se perdant dans une promenade sans but et réapprenant à vivre la langue dans un souffle lent et continu.

Journaliste et consultant, Pablo Sánchez est rédacteur au Regard Libre. Ecrire à l’auteur: pablo.sanchez@leregardlibre.com