Le Regard Libre N° 46 – Alexandre Wälti

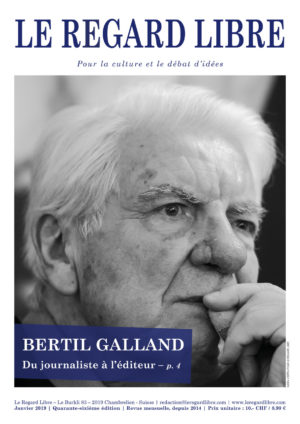

Bertil Galland est une personnalité qui a directement influencé le rayonnement d’auteurs romands tels que Jacques Chessex, Maurice Chappaz ou Alexandre Voisard. S’il est journaliste avant d’être éditeur, il a également écrit huit livres passionnants aux Editions Slatkine (voir recension sur www.leregardlibre.com) dans lesquels il évoque à la fois son travail journalistique et éditorial et sa passion des mots. Un homme généreux qui nous a offert plus d’une heure de son temps à Vevey. Une discussion qui a simplement commencé par le désir de savoir qui nous sommes, d’où nous venons et ce que nous faisons au Regard Libre. Un homme à l’écoute et qui a été à l’affût pour révéler au grand public de nombreuses plumes de Suisse romande.

A lire aussi: Destins d’ici, témoignage d’une époque pour mieux réfléchir à l’avenir

Alexandre Wälti: Journaliste, éditeur ou écrivain, quelle casquette vous sied le mieux?

Bertil Galland: Il est difficile de choisir l’une ou l’autre casquette. Commençons plutôt par souligner mon amour des langues. J’ai grandi dans un environnement bilingue puisque ma mère était suédoise et mon père suisse. J’ai notamment lu de la poésie depuis que je suis petit, n’aimant pas forcément les ouvrages pour enfants. J’ai ainsi construit un troisième pays intérieur de mots et de poésie. Mon amour pour les poètes a très tôt éveillé un respect immense pour ceux qui écrivaient. Je ne me suis d’ailleurs jamais considéré comme un écrivain dans la mesure où je les admire encore bien trop fort aujourd’hui. J’ai été journaliste et éditeur, jamais écrivain ni poète.

D’où vient votre affection particulière pour les poètes et les créateurs romands?

En devenant adulte, dans les années cinquante, environ, je me suis très vite rendu compte que les écrivains de Suisse romande connaissaient un état de crise à la suite de la mort de Ramuz. Les gens ont été pris de court et ne savaient plus exactement quel auteur suisse de langue française citer en exemple. Cela me perturbait. J’étais alors à l’affût pour découvrir de nouvelles plumes et c’est là que j’ai rencontré des gens comme Jacques Chessex à ses débuts et d’autres écrivains. J’ai vu qu’il manquait toutefois une revue pour publier leurs œuvres. Il manquait aussi des éditeurs, malgré le nombre important d’imprimeurs en Romandie. La réputation de la Guilde du livre a sans doute accentué ma passion pour la littérature. La Suisse jouait à cette époque un rôle de leader dans les clubs de livres, puisque les ouvrages de la Guilde étaient très bon marché. C’est d’ailleurs ainsi que je suis arrivé malgré moi à la littérature: ma mère, d’origine modeste, pouvait se payer des livres grâce à ces guildes, l’abonnement n’était que de cinq francs par mois.

Qu’est-ce qui est à l’origine de votre rencontre avec les écrivains romands d’alors?

Vous savez, j’ai avant tout été frappé par l’ignorance des journaux pour les écrivains de l’époque. Ils se retrouvaient souvent dans les nouvelles locales avec une pointe de mépris. Au contraire, on se mettait en quatre pour célébrer les écrivains de Paris. Croyez-moi, c’était surprenant! Je me suis alors approché de Gustave Roud, le poète de Carrouge. Il allait fêter ses soixante ans en 1957. C’est à ce moment-là que Jacques Chessex et moi avons pensé à un événement digne de lui. Nous nous sommes démenés pour l’organisation d’une fête à son honneur et nous avons donc invité ceux que nous considérions alors comme les meilleurs créateurs. Nous avons donc mis en place une fête avec très peu de moyens. Nous avons notamment demandé à un jeune poète, Philippe Jaccottet, encore un inconnu, de faire l’hommage de la lecture à Gustave Roud. Chaque créateur présent avait sélectionné un de ses textes et devait le lire devant le poète vaudois. C’était notre manière de le remercier. Tous rompaient alors avec un isolement commun.

Pourquoi être parti en Amérique à ce moment-là?

J’ai profité d’une bourse pour me former au journalisme outre-Atlantique. J’ai travaillé pendant deux ans dans des journaux. Plus tard, nous avons créé Rencontre avec des étudiants de lettres grâce à un camarade qui avait hérité d’une imprimerie.

Vous reprenez les commandes de la maison d’édition indépendante des Cahiers de la Renaissance vaudoise (1960-1971) à votre retour des Etats-Unis. Vous publiez alors des textes étonnants pour l’époque. Parlez-nous par exemple du Portrait des Valaisans de Maurice Chappaz et de Carabas de Jacques Chessex.

Personne ne voulait publier le manuscrit de Chappaz parce qu’il y avait trois passages jugés impubliables dans la Suisse romande de l’époque. L’un évoquait la rencontre entre les jeunes hommes dans les vergers où ils comparaient la taille de leurs pénis en y suspendant un panier rempli d’abricots. L’autre concernait l’épisode du prisonnier qui arrivait à communiquer avec sa petite amie à travers les barreaux de sa fenêtre. Jusque-là, le passage aurait pu être publiable. Sauf que le prisonnier tartinait du pain avec son sperme et le donnait à sa petite amie. Vous voyez à quel point nous étions puritains à l’époque en Suisse romande. J’étais stupéfait que nous en étions encore à censurer ce genre de passages qui, dans d’autres langues, avaient été publiés depuis bien longtemps. J’ai aussi été le premier éditeur de Carabas de Jacques Chessex. Un autre manuscrit dont aucune maison d’édition ne voulait. Je le laissais écrire avec une totale liberté. Dans cet ouvrage, l’écrivain vaudois avait une page où il décrivait l’amour de son narrateur avec une putain dans laquelle ce dernier finit par boire de l’urine et faire des choses épouvantables. C’est à ce moment-là, dans l’horreur absolue, que Chessex a choisi d’écrire que le narrateur voit Dieu. Dès ce moment, le lecteur bascule de l’horreur à la pureté et c’est très manifeste grâce à l’écriture de l’écrivain vaudois dont la connaissance des textes sacrés était grande. C’était évidemment un scandale absolu à l’époque.

A cause de cette publication, j’ai été jeté hors des Cahiers de la Renaissance vaudoise. J’ai alors créé les Editions Bertil Galland en parallèle de mon métier de journaliste. J’ai organisé de nombreuses soirées à mes frais entre des écrivains tels que Chappaz, Pestelli, Chessex, Bouvier ou Voisard qui sont par la suite devenus de véritables amis. C’était une particularité dans ma manière d’être éditeur. Faire que les créateurs se rencontrent et créer une espèce de famille d’amis autour des livres que la maison d’édition publiait. Il suffisait de les mettre ensemble pour que les idées brillent. Ces gens-là avaient tous un grain de génie. C’est alors que le monde de l’édition française a réalisé que ce qui se passait ici était remarquable. Un pont a aussi été construit entre les deux pays par l’impulsion d’un homme formidable: François Nourissier. Grâce à lui, j’ai notamment conclu des accords formels et des amitiés avec les éditions Grasset et Gallimard à Paris.

Plus tard est apparue la revue Ecriture dans votre propre maison d’édition. Etait-ce également la suite logique des rencontres entre tous ces créateurs dès la fin des années cinquante?

Absolument! En somme, il manquait à l’époque la conscience sociale pour permettre la création de structures, de maisons d’édition qui prennent des risques et de revues pour rassembler les œuvres. Les écrivains d’ici n’étaient malheureusement pas pris au sérieux. Nous avons alors assisté à un réveil formidable de la littérature romande. Tout cela s’est passé dès mon retour des Etats-Unis. J’avais eu le temps de réfléchir à une manière de mettre en valeur les écrits de tous les créateurs qui avaient été présents lors de l’anniversaire de Gustave Roud. Je m’étais rendu compte que Corinna Bille ou Maurice Chappaz n’avaient pas d’éditeur au moment du début de l’aventure Ecriture. Ou plutôt, qu’ils n’avaient pas une maison d’édition qui prendrait des risques pour publier leurs écrits encore peu connus.

Vous semblez avoir toujours entretenu les étincelles de la provocation pour faire réfléchir les lecteurs. Est-ce que la Collection «Jaune Soufre», publiée aux Editions Bertil Galland, n’a été que le résultat le plus manifeste de cette volonté?

Cette collection est une réaction face à l’atmosphère parfois très conservatrice de l’époque en Suisse romande [années septante et quatre-vingt]. Mes incidents et drames, comme lorsqu’on m’a jeté des Cahiers de la Renaissance vaudoise en 1971, provenaient surtout d’un désaccord face à une vision complètement désuète et dépassée de la moralité. C’est alors que je me suis dit qu’il devrait exister une collection dans laquelle on pouvait «cracher le morceau», mais avec talent. Le développement du tourisme en Valais avec une absence absolue de scrupules indignait par exemple complètement Maurice Chappaz. C’est ainsi que l’idée de la collection Jaune Soufre a germé. Il fallait une collection où «foutre le feu à la maison» de manière intelligente. La Suisse romande avait besoin de se défouler un peu. Il s’en est alors suivi Les Maquereaux des cimes blanches de Maurice Chappaz. Il a été tout à fait excité par l’idée d’exprimer sa colère en poésie face au tourisme de masse et pour dénoncer des entrepreneurs sans limites. Un autre exemple de cette volonté de questionner une époque par la Collection Jaune Soufre est Eros en Helvétie de Mary Anna Barbey, publié en 1981. Elle l’a fait avec panache et une énergie unique! Un livre dans lequel elle aborde très librement des thématiques telles que la contraception et la sexualité. Elle a posé les bases d’une éducation sexuelle pour les jeunes de l’époque. Une telle volonté était alors surprenante en Suisse romande.

Quel a été le livre le plus important de la collection «Jaune Soufre» pous vous ?

C’est évidemment le livre de Chappaz! Parce que la publication a déclenché une réaction journalistique très violente contre le poète. Une journaliste du Nouvelliste a notamment écrit environ dix-sept articles d’attaques directes contre Maurice et son ouvrage. J’étais ahuri par l’effet que pouvait avoir un livre dans l’opinion publique et dans la vie privée de Maurice Chappaz et Corinna Bille. Il y a eu une immense inscription sur une falaise au-dessus de Saint-Maurice qui disait: «Vive Chappaz!» C’était lié à la sortie du livre. Des étudiants du Collège de l’Abbaye ont écrit ces mots pour prendre la défense du poète valaisan. Cette succession d’événements est d’ailleurs comme un rêve pour tout éditeur.

Enfin, quel sens donnez-vous à vos huit tomes de mémoires?

Je n’ai jamais voulu être écrivain puisque je voulais surtout faire connaître des auteurs. C’est Jean-François Tiercy qui m’a approché en me disant de ressortir toutes mes notes pour les organiser en une série d’ouvrages. L’autre aspect est lié à l’arrivée de Tamedia à la direction du journal 24heures. Le groupe de médias s’est débarrassé de bennes d’archives de Nicolas Bouvier et Ella Maillart sans penser à ce qu’on pourrait en faire.

Ecrire à l’auteur: alexandrewaelti@gmail.com

Crédit photo: © Indra Crittin pour Le Regard Libre

-

Le Regard Libre – N° 46CHF10.00

Le Regard Libre – N° 46CHF10.00 -

Abonnement standard (Suisse)CHF100.00 / année

Abonnement standard (Suisse)CHF100.00 / année -

Abonnement de soutienCHF200.00 / année

Abonnement de soutienCHF200.00 / année