Les mercredis du cinéma – Eugène Praz

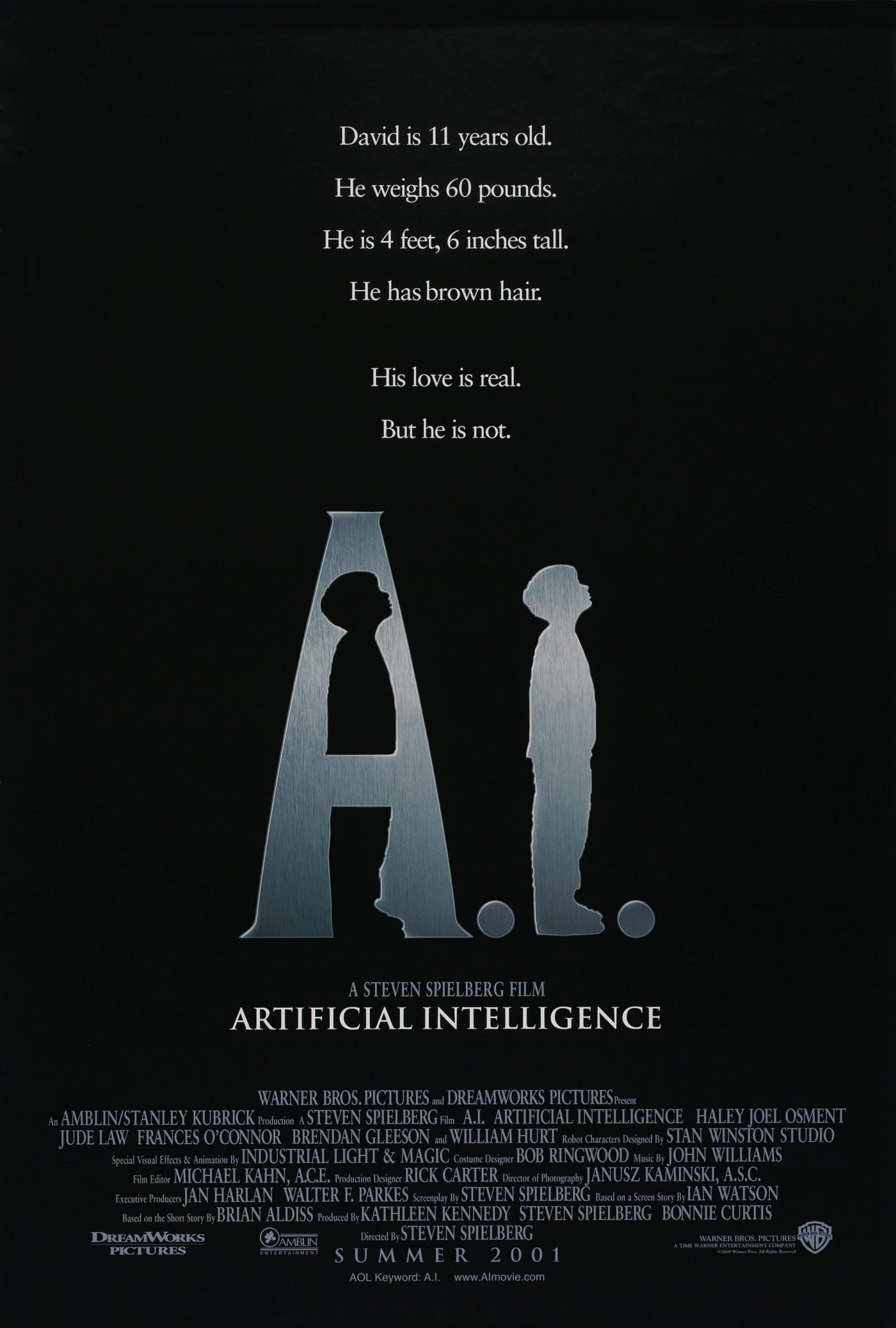

Avec A.I. Intelligence artificielle (2001), Steven Spielberg signait son vingtième long-métrage. Ce film, inspiré de la nouvelle Supertoys Last All Summer Long de Brian W. Aldiss, représentait un monde futuriste, plaçant son intrigue au XXe siècle, et enfin au cinquième millénaire. Dans ce monde, des robots, les Mechas, accomplissent pour les êtres humains, appelés Orgas, de nombreuses tâches, y compris de prostitution, mais sont incapables de ressentir un véritable amour, dépourvus qu’ils sont de tout sentiment qui ne soit pas simulé. Cela va changer lorsque le professeur Allen Hobby (William Hurt) et son équipe vont créer un robot capable d’aimer…

D’une grande pureté formelle, fidèle à la rigueur de Stanley Kubrick, à qui il est dédié et dont l’idée lui était venue dans les années septante, avant qu’il n’en confie le projet à Spielberg, faute d’effets spéciaux suffisamment développés alors, non sans que celui-ci ne renonce à une esthétique plus douce et expressive d’émotions, A.I. explore plusieurs questions métaphysiques, en particulier celle de ce qui fonde notre humanité. Mais il est avant tout l’histoire d’une naissance, celle de David, un robot dont la quête pour devenir un vrai petit garçon, et ce afin d’être aimé comme tel, le conduit aux portes de l’intelligence artificielle.

On pourrait revenir sur la genèse de ce film, qui participe à le rendre unique et constitue en soi une histoire passionnante. Mais tout, en réalité, le rend unique, et de ce fait, mal compris par un grand public qu’il aura pu laisser sceptique ou sur sa faim, puisque les choix techniques du réalisateur qu’on assimilait et assimile encore au cinéma hollywoodien le plus pur et à son histoire sont pour le moins inhabituels. Son film de science-fiction suivant, Minority Report, lui vaudra un succès autrement important, du fait que les codes du genre y sont davantage respectés, ce qui n’en fait pas un meilleur film. Au contraire, et bien que la musique de John Williams se montre aussi émouvante dans l’un que dans l’autre, l’originalité d’A.I. est susceptible de toucher davantage, sans parler de son histoire profonde, mettant en œuvre des procédés de narration cinématographique d’une minutie infinie.

En outre, on peut percevoir dans A.I. les éléments d’une mélancolie et d’un pessimisme déjà perceptibles dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui l’écartent heureusement d’un feel good movie régressif. Le travail de photographie, assumé par Janusz Kamiński, ainsi que les prouesses techniques visibles dans ce film le propulsent dans une dimension plastique qui n’a rien à envier aux productions actuelles. Ses designs, en partie basés sur des dessins de Kubrick en personne, ont de quoi éblouir ceux mêmes que l’intrigue, inspirée, quoique largement réinterprétée, des Aventures de Pinocchio, pourrait laisser indifférents.

Le choix, comme acteur principal, de Haley Joel Osment, enfant acteur révélé dans le film Sixième Sens, a beau n’être pas le plus audacieux, puisque Spielberg ne prend pas le risque de lancer un inconnu total jusqu’alors. Mais le regard sans cillement de l’acteur, dont les yeux sont ouverts pendant tout le film, tant que la caméra capture son visage, ainsi que son sourire ingénu ou sa mélancolie capricieuse font de lui the right child in the right place. Spielberg a recours aux plans rapprochés seulement dans les dialogues hautement émotionnels, et divers procédés servent à mettre les émotions à l’écart, car elles présentent un éventuel danger. David, le robot enfant premier de son espèce, parce que capable d’aimer, choisi par le couple Swinton comme succédané à un fils mourant, qui reviendra et provoquera l’abandon de David par sa mère, fera en effet fondre d’émotion, mais aussi sursauter de peur, et enfin le rejeter, une famille dépassée par un être dont elle ne comprend pas l’amour.

Cependant, on trouve des allusions moins perceptibles au spectateur inattentif, comme la forme de la voiture de Monica Swinton (Frances O’Connor), la mère «adoptive» de David et de son frère Martin, un Jake Thomas dont le talent pour camper un personnage antipathique au possible est à saluer. Cette voiture futuriste à trois roues évoque la baleine de Pinocchio par sa forme, avec son unique phare avant horizontal qui rappelle des fanons et un bruit semblable au chant menaçant d’un cétacé lorsque le véhicule passe près de la caméra.

Pour aller plus loin, on doit aussi dire que ce film possède de nombreux aspects se rattachant à l’océan, qualifiables en cela d’océaniques, caractérisés par la répétition, l’immensité et l’éternité. Le film commence avec l’océan, un narrateur expliquant qu’Amsterdam, New York et Venise n’existent plus, submergées. Dans la dernière partie, les océans ont gelé. Entre les deux, c’est une odyssée qui conduit David, accompagné du «love Mecha» Gigolo Joe (un Jude Law au jeu impeccable), à explorer le monde, d’abord victime d’une Flesh Fair, «foire à la chair» célébrant soi-disant la vie, et ce au détriment des robots qui sont exécutés à l’acide ou au canon dans une cérémonie de sacrifice géant, renvoyant évidemment à l’Holocauste, thème cher à Spielberg.

Le sacrifice d’enfant sera évité grâce à une foule émue par les cris trop réels du jeune David, alors même que l’organisateur des festivités cite le Christ dans un discours aux accents trumpiens avant l’heure: «Let he who is without sin cast the first stone.» Ensuite, c’est à Rouge City, ville de débauche et centre dystopique d’un monde post-décadent, que nos deux amis se rendront, dont les entrées ont la forme de bouches pulpeuses et grandes ouvertes… Stanley Kubrick avait expressément demandé à Spielberg qu’il intégrât un extrait de la Suite op. 59 du Chevalier à la rose de Richard Strauss dans une scène d’A.I., que l’on entend en effet brièvement à l’entrée de Rouge City, discrète mais ironique référence à un romantisme totalement absent de la cité aux couleurs criardes.

Mais là ne s’arrête pas cette odyssée futuriste, car à Rouge City, le Docteur Know, un programme informatique manifesté sous des traits holographiques einsteiniens de dessin animé, guidera David et Joe au-delà des mers, à Manhattan dont le sommet des buildings dépasse de l’océan et où se trouve le créateur de David, le professeur Hobby. David y découvre des répliques de lui-même, lisant, suspendues ou enfermées dans des boîtes; que reste-t-il donc qui le rendrait unique? Sa quête même, probablement, qui se termine par l’exaucement d’une prière qu’il répète deux mille ans durant: que la Fée bleue fasse de lui un vrai petit garçon.

La piste intitulée Stored memories de la bande-son du film signée John Williams déploie une polyphonie de voix qui chantent une lamentation sur une planète gelée, la Terre, d’où tout être humain est désormais absent, mais où l’ «amphibicoptère» de David, pris dans les glaces, l’a conservé, et par lui la mémoire de l’être humain, restée lettre morte, mais précieusement conservée. Pourtant, l’univers lui-même a la réponse aux questions de David, dans un final déchirant de beauté éternelle, qu’on se gardera bien de révéler ici, et seul le film, bien sûr, en est vraiment capable.

Ecrire à l’auteur: eugene.praz@leregardlibre.com

Crédits photos: © DreamWorks Films / Warner Bros