Article inédit – Alice Bruxelle

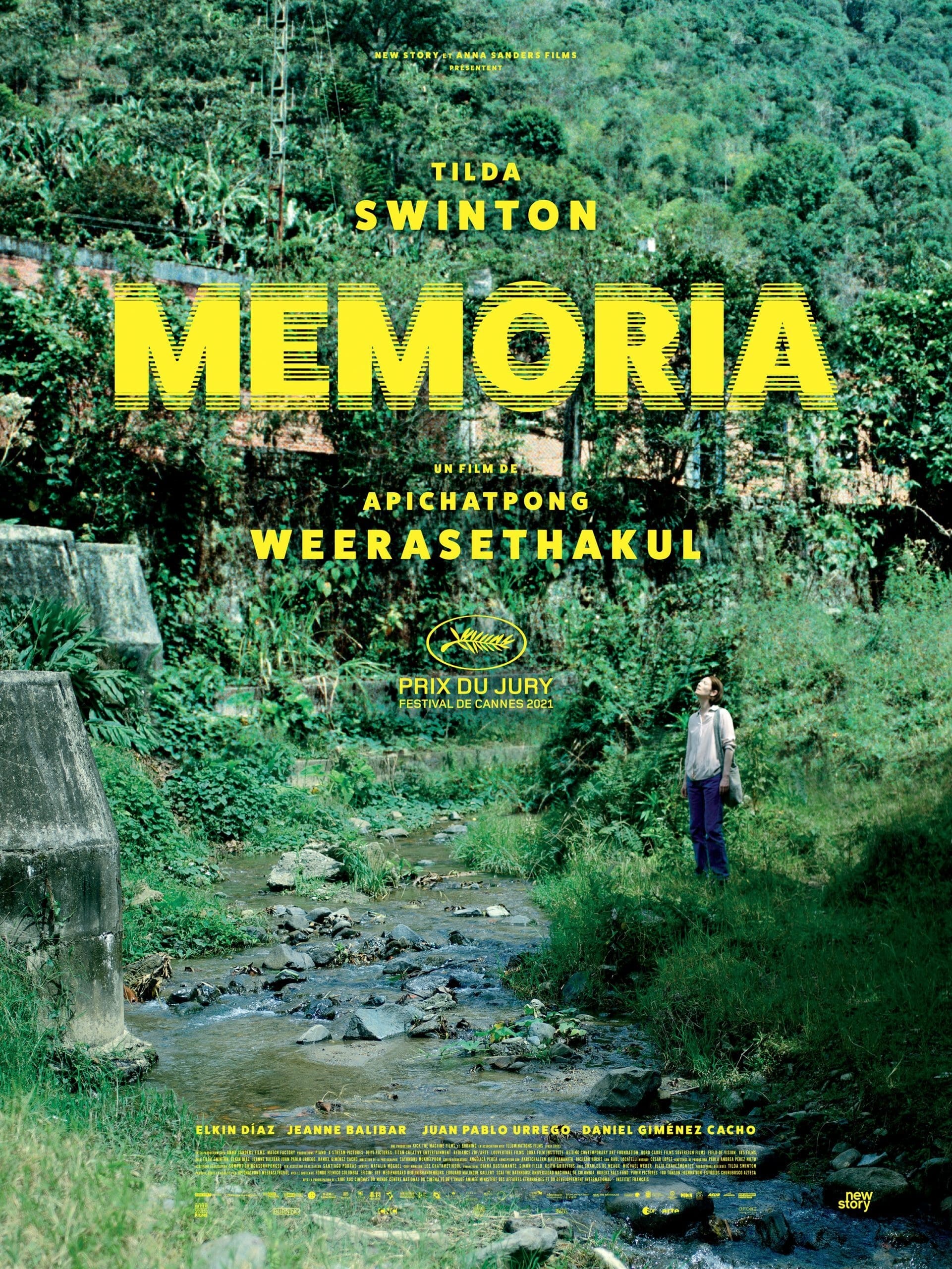

Illustrateur de l’invisible, Apichatpong Weerasethakul revient pour son neuvième long-métrage, Memoria. Vainqueur du Prix du Jury, l’un des événements les plus attendus du Festival de Cannes est enfin sorti ce mercredi dans les salles obscures en Suisse.

«Rien n’est plus complexe que la simplicité». Quel adage pourrait mieux qualifier le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul? Au seuil de son univers, le spectateur troque la compréhension, la réflexion et le jugement pour la contemplation, le ressenti et la méditation. A cet égard, ses films s’inscrivent en quelque sorte dans un choix radical de cinéma. Les critiques sont explicites: on aime ou on abhorre, ce qui implique un rejet absolu ou un engouement sans limite. Ces œuvres mobilisent la sensorialité totale du spectateur, défiant le non-initié qui risquerait de manquer la brèche ouverte sur le monde révélé par ce cinéma.

Weerasethakul assume un rôle de passeur. Il invite le surnaturel au sein du naturel dans un même espace. Ces films deviennent les lieux d’hébergement où cohabitent humains, esprits, fantômes, soit des forces vitales non perceptibles dans le monde vivant. On se rappelle, dans Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures (2010), des fantômes qui s’invitent au repas nocturne. Citons Tropical Malady (2004) qui, par une série de métamorphoses, brouille au fur et à mesure la séparation entre la jungle, le tigre et le shaman jusqu’à fusion entière de ces trois entités. Il crée un espace horizontal où tous les degrés de conscience s’imbriquent en même temps. Fantasmagorie et réalité ne forment plus qu’un.

Entre déterritorialisation et connexion

Memoria s’inscrit dans la lignée de Weerasethakul. Nous suivons Jessica Holland (l’énigmatique Tilda Swinton) et saisissons à la volée quelques informations sur elle. De passage en Colombie pour rendre visite à sa sœur malade, elle semble être veuve et cultivatrice d’orchidées. Mais c’est un son qui la caractérise! Nous entendons avec Jessica une détonation mystérieuse répétée sporadiquement durant tout le film. L’intrigue n’est pas narrative, mais sonore, sensorielle. D’où vient ce Son? Une réponse cherchée à travers un voyage mystique, de Bogotá à Medellín pour s’achever dans la jungle colombienne. Sa route croise celle d’Hernán (Juan Pablo Urrego), ingénieur du son, d’une archéologue (Jeanne Balibar), et celle d’un mystérieux shaman lui aussi appelé Hernán (Elkin Díaz).

Dénué de matérialité narrative, Memoria inscrit sa tangibilité dans le registre universel. Jessica, au fil de ses recherches, se voit confrontée à sa propre mémoire, à la mémoire de l’ingénieur du son, à celle du passé violent de la Colombie, mais surtout à la mémoire de l’univers. Une détonation proche de celle d’une bombe se fait entendre alors qu’un plan large capture une rue bondée de Bogotá. Un homme effrayé détale en hâte, comme une évocation du passé traumatique d’une Colombie exsangue après des années de guerres civiles.

A lire aussi | Ethiopie: des promesses de prospérité à la guerre civile

L’histoire politique de la Thaïlande a toujours figuré comme toile de fond dans les films de Weerasethakul, mais toujours en mode subjectif et spéculatif. Pensons à son avant-dernier long-métrage, Cemetery of Splendour (2015), où les soldats sont endormis à l’hôpital. Du fait de la prise de pouvoir de la junte militaire thaïlandaise en 2014, Weerasethakul a décidé, pour la première fois, de poser ses caméras à l’étranger. Sans être une rupture radicale, ce nouveau contexte offre l’opportunité à son cinéma de se réactualiser, grâce également à des choix d’acteurs professionnels cette fois-ci. Quel meilleur choix que Tilda Swinton pouvait-il faire pour incarner le rôle de Jessica, équilibre parfait entre l’insaisissable et le tangible?

La Colombie et la Thaïlande se situent certes sur des continents différents, mais disposent d’un espace où l’universel peut se jouer. Jungles colombienne ou thaïlandaise, les deux permettent l’ouverture à une expérience mystique. Même si Jessica est a priori une touriste de passage, elle est toujours reliée à son environnement. Filmés seulement en longs plans larges, l’individu et la nature sont constamment mis en relation. Weerasethakul retranscrit sa propre expérience d’étranger. Il filme en dehors de sa terre natale avec une certaine vision du déracinement. Mais il retranscrit l’universalité du chemin mystique dans un espace hors du temps et de la géographie.

Antenne sur un autre monde

Du monde ou des mondes? Le bruit répété appartient à un univers intérieur. Jessica tente de décrire le son avec l’aide du jeune Hernán, l’ingénieur du son. Comment décrire ce son? «Métallique», «sourd», répond-elle dans cette scène magnifique où se joue la question à laquelle tous les artistes se sont confrontés: comment transposer le monde intérieur à travers l’art? «Rien n’est plus complexe que la simplicité» débute cet article. La simplicité lui est transmise par Hernán le shaman reclus au fond de la jungle. Illustration absolue de cette simplicité: il lui montre comment dormir.

Jessica n’est pas un personnage, mais une médium sensible à l’ouverture aux mondes invisibles. Surtout, elle est une invitation à écouter, à prendre part au film, au point que nous devenions nous-mêmes Jessica. En suivant le parcours de Jessica, le cinéaste nous montre l’ouverture de conscience malgré l’épuisement physique perceptible. Elle est l’égérie même du cinéma selon Weerasethakul: «support qui peut nous transporter à l’extérieur tout en aiguisant notre conscience de notre propre existence». Dans notre monde contemporain centré autour de l’intellect, oui, c’est un film qui interroge. Mais n’est-ce pas le propre des chefs-d’œuvre?

Ecrire à l’auteure: alice.bruxelle@leregardlibre.com