Avec une prose poétique incisive et puissante, Jean d’Amérique nous livre une fable cruelle où le désir d’une petite fille se heurte à un monde sanguin et sans pitié.

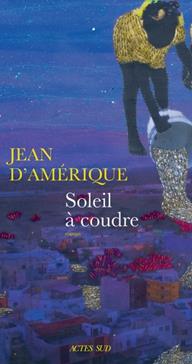

Quand vous entrez dans les librairies Payot, il y a toujours, au centre de la boutique, cette tour de Babel des nouveaux livres autour de laquelle, comme un jaguar affamé, vous tournez en rond afin de débusquer le gibier d’encre et de papier qui, potentiellement, pourrait nourrir de mots et d’histoires votre petite semaine. Avec adresse, vous tournez en rond, tombant sur des best-sellers, des couvertures qui attirent votre regard, des noms qui dans votre tête rallument le souvenir sonore d’avoir déjà entendu ça quelque part, peut-être à la radio, peut-être dans la bouche fébrile d’un ami, peut-être à la télé ou sur YouTube. Vous tournez deux, trois fois, passant d’un état de prédateur à quelque chose de plus subtil, zieutant comme un peintre l’ensemble, de bas en haut, du plus proche au plus loin, estimant les couleurs et soudain, comme par magie, il y a un titre suffisamment clair et en chair, étonnamment passionné et beau qui ne vous fait plus voir que lui, effaçant les autres livres, effaçant la tour de Babel, effaçant les gens et la librairie: Soleil à coudre en est un.

Haïti est une île aux belles couleurs pour les touristes qui n’y voient que du feu et des piscines profondes, mais c’est aussi une île où une jeune fille, Tête Fêlée, héroïne de ce premier roman de Jean d’Amérique, qu’on pourrait aussi qualifier de fable cruelle ou de prose poétique, est coincée malgré elle, vivant dans la Cité de Dieu qui est l’inverse du paradis, autrement dit un taudis, un ghetto, un bidonville puant, un quartier pourri, un enfer de cabanes délabrées. La description du lieu pourrait continuer longtemps car dans ce roman, elle ne s’arrête presque jamais des premières pages aux dernières, comme si la Cité de Dieu était elle-même un personnage inavoué mais présent et tentaculaire, terriblement écrit et décrit par la plume de l’auteur qui n’omet rien et qui peut raconter, au moyen d’un lyrisme incisif et puissant, chaque ruelle, chaque cabane, chaque ombre au mur et chacune des vallées ténébreuses autour du bidonville:

«J’habite ici depuis quelque temps déjà, au fond de ce quartier pourri, dans ce taudis qui ne manque pas de pairs dans les environs. Une cabane délabrée à rouiller nos corps au long des jours. Petite tour de béton qui essaie de soutenir au mieux une tôle quelconque. Deux pièces, ou plutôt juste la perspective avec ce rideau tendu au milieu. S’ouvre sur un corridor une fenêtre, la seule, condamnée par une étoffe opaque qu’on soulève uniquement lorsqu’un bruit étrange venu du dehors nous interpelle. Si cette ouverture était à l’autre bout de la maison, on serait vraiment dans la merde, avec les latrines. Elles soulagent une douzaine de culs et l’odeur ne fouette comme rien d’autre.»

S’il n’y avait que la tristesse des cabanes, la pauvreté régnante, les latrines dégueulasses, la chaleur et les moustiques, la vie serait possible quand même, mais il y a aussi les hommes qui vivent dans ce quartier et il y a leur sang chaud, leur violence extrême qu’occasionne le manque d’avenir et l’impossibilité d’un futur. Il n’y a que des jours pleins de fureur, de tourments, et la pitié est un sentiment banni pour la plupart: tout regard tourné vers l’autre étant une faiblesse, toute empathie une faute. La Cité de Dieu a déteint sur les hommes, les pervertissant et les altérant, eux qui ne vivent que pour survivre, escroquer et bastonner, le crime étant le seul pain quotidien.

Le père de Tête Fêlée s’est tiré une balle lorsqu’elle est née et sa mère, Fleur d’Orange, est alcoolique et se prostitue. Son père adoptif, qu’elle surnomme Papa, vit avec elles et fait les quatre cent coups au service des plus grands que lui, comme celui surnommé l’Ange du Métal, nimbé d’ombres, riche de ses délits et de ses armes à feu, au service duquel il fait le bandit. Le père rackette avec l’aide de sa fille ses camarades de classe, qui ont un peu plus d’argent qu’eux. Chacun affronte à sa manière son milieu désenchanté, le subissant et contraint d’user de la violence pour durer, l’école pour Tête Fêlée, la rue pour son père et le bordel pour sa mère Fleur d’Orange:

«Une autre fois, après réunion, le conseil général des putains a fait appel à Charme de Gaule, homme au membre débordant. Ce dernier est estampillé tel pour avoir malmené des femmes non averties du désastre qu’il traînait entre les jambes. Tout le monde dans le bordel a fini par le connaître. Et par la suite, quand il se pointait, les putes, redoutant le massacre de leurs entrecuisses, ne le gratifiaient que d’une pipe. Il a été chargé de donner une leçon à Fleur d’Orange.»

Mais la perversité du milieu ne s’arrête pas là, au cercle familial et à la cabane délabrée ou au quartier pourri, elle continue à l’école, avec un professeur pédophile qui abuse de Tête Fêlée, et il y a encore d’autres personnages sanguins et sombres. Alors quoi, qu’est-ce qui tire ce roman vers le haut ou nourrit le cœur si tout n’est que détritus, violence exacerbée, abus et désenchantement? Qu’est-ce qui permet de rester en vie? Eh bien, c’est le désir et l’amour. Un désir fou, infatigable et puissant de Tête Fêlée pour Silence, sa camarade de lycée, accessoirement aussi la fille de son professeur. Et à l’inverse de son père, qui n’est que violence et pour qui la meilleure des poésies est la «Poétique du poing. Je frappe donc je suis», Tête Fêlée écrit. Elle écrit en particulier une lettre qu’elle recommence sans cesse pour y figer son désir, ses états d’âme, et coucher sur le papier les possibles de sa vie. Elle exulte, elle expulse et elle expire profondément. Elle cherche, dans le sursaut que font les mots sous sa plume, une vérité qui ne trahirait ni ses rêves ni son amour. Elle cherche la rémission ou l’accalmie, en déclarant sa flamme comme elle le peut, ne trouvant pas toujours suffisamment les mots justes dans la spirale explosive de son désir, buttant désœuvrée contre le doute qui arrête ses phrases, mais recommençant malgré tout:

«J’ai des roses coincées dans le cœur pour Silence, des papillons au coin des yeux à lui dessiner, je rêve d’avoir la tendresse des fleurs pour m’approcher de sa beauté, j’espère me muer en rosée pour convenir à son aurore.»

Et utiliser l’écriture pour atteindre la vérité, écrire une lettre pour la dire ou pour la déclarer, n’est-ce pas le fer de lance de l’art? Hamlet n’utilisait-il pas le théâtre pour faire triompher la vérité sur l’assassinat de son père, en donnant ses conseils aux comédiens et en demandant à Horatio d’observer la réaction du roi du Danemark lors de la représentation de la pièce? N’est-ce pas au final utiliser l’art comme une arme, pour faire éclater la vérité, s’en sortir de façon légitime, digne et humaine? Pour Tête Fêlée, c’est un moyen de résister, de prouver qu’il existe en elle quelque chose de profondément humain, comme son amour à sauver. C’est un moyen de faire obstacle à cette solitude qui lui sera imposée par cette prophétie, qui revient de chapitres en chapitres, dans le texte, comme une épée de Damoclès clignotante au-dessus de son crâne: Tu seras seule dans la grande nuit. C’est une façon simple de faire résistance par ses propres moyens et par le verbe, de coudre peut-être, en y mettant ses tripes et du sentiment, un soleil intime pour le montrer à celle qu’elle désir.

Ce dernier recours de Tête Fêlée, désœuvrée et pervertie elle aussi par la Cité de Dieu, cet ultime appel aux mots pour traduire son cœur pulsant et pour faire barrière à la douleur, rend ce livre davantage universel. Il nous concerne tous, autant vous que moi, autant le président de la République que l’anarchiste du café voisin. Il concerne tous ceux qui ont un cœur pulsant, un amour à crier sur les toits et un désir qui résonne, à l’intérieur, irrigué par les poumons. Tout cela pour taire une douleur ou pour réchauffer les jours d’hiver. Car après tout, qui a déjà aimé? Et qui n’a jamais voulu coudre un soleil lorsque la vie est trop froide et sombre?

«Je me souviens de ce jour qui vit nos corps allumer dans des toilettes de l’église tandis qu’une foule attristée adressait un requiem à ton père. Nous étions deux êtres réunis dans un seul souffle. Nous étions, toi et moi, une coulée de sang et la mémoire d’un même pays, une balle et un corps dans la nuit de Port-au-Prince. Par tes prismes, j’ai connu les courbes du grand rêve et le chemin de la magie humaine. Par-delà nos ratures, j’ai vécu le geste de la seule vérité digne de ce nom: marcher dans l’autre.»

Ecrire à l’auteur: arthur.billerey@leregardlibre.com

Crédit photo: © Andrew Wiseman/Wikimedia Commons

Jean d’Amérique

Soleil à coudre

Actes Sud

2021

140 pages