«Le Comte»: quand le biopic est une dictature

«Le Comte» © Pablo Larraín / Netflix

Détourner la biographie d’un dictateur à l’origine de centaines de milliers de morts est un pari osé. D’autant plus quand on y mêle humour noir et fantastique. Hélas, les ingrédients ne se mélangent pas.

Après nous avoir révélé la femme du défunt président Kennedy (Jackie, 2016) et nous avoir invités dans Sandringham House pour suivre la princesse Diana (Spencer, 2021), Pablo Larraín nous propose un nouveau biopic aussi fantastique qu’étrange autour du dictateur Augusto Pinochet. Ce film fait ainsi la jonction entre la première moitié de carrière de Larraín, centrée sur la situation politique du Chili, et la seconde, mettant en scène des figures populaires de la politique. Créer un film sur le dictateur chilien, plus populiste que populaire, apparaît comme le point d’orgue de la démarche de Pablo Larraín.

Une promesse qui s’éparpille

Augusto Pinochet (Jaime Vadell), que l’on croyait mort, vit en réalité reclus dans un manoir au milieu d’un paysage désolé, accompagné de sa femme (Gloria Münchmeyer) et de son majordome toujours fidèle (Alfredo Castro). Le dictateur paraît vieux, et pour cause: il a plus de 250 ans. Il a assisté à la décapitation de Marie-Antoinette et s’est alors juré de lutter contre toutes les révolutions. Il devient ainsi l’homme fort du Chili, lutant sans pitié contre le communisme. Mais après avoir simulé son décès, le vieil homme est las de voir son peuple ingrat le haïr. Il décide de se laisser dépérir, mais ce choix attire rapidement ses enfants prêts à se déchirer autour de son héritage et une mystérieuse nonne qui ne manquera pas de le fasciner…

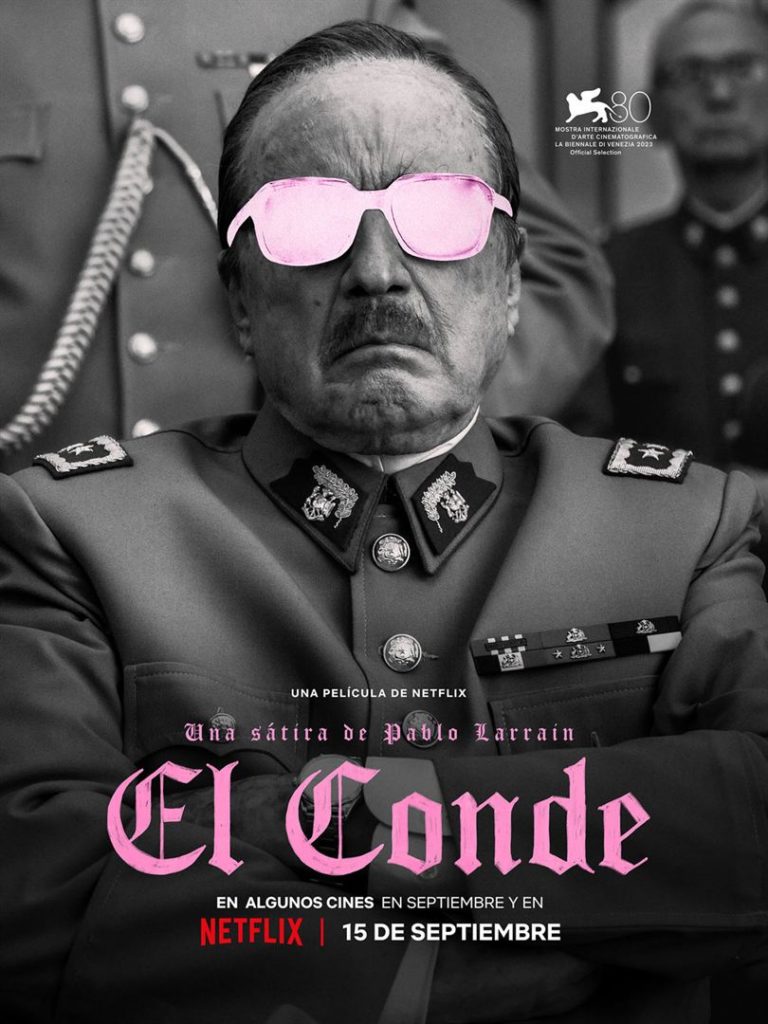

Avec ce synopsis aussi intrigant que généreux, une affiche du vieux dictateur portant des lunettes roses et quelques visuels d’ombre fantomatique s’envolant dans le ciel gris, la promotion intrigue. Il rappelle aussi bien le Nosferatu de 1922 dans cette esthétique expressionniste qu’un Abraham Lincoln: chasseur de vampires (2012) dans cette étonnante idée de mêler vampirisme et biopic politique.

Pourtant, toutes ces promesses peinent à avoir du liant entre elles et, une fois le sentiment de découverte passé, le film se contente d’aligner les idées sans réellement parvenir à façonner un tout. Une scène d’humour noir succède à une scène surréaliste contemplative. Puis, c’est une scène d’exposition afin de construire l’intrigue. Puis, un témoignage historique. Et l’on retourne à un bref moment d’humour noir. Le film ressemble moins à un vampire qu’à une créature de Frankenstein. Si de nombreuses scènes témoignent de bonnes idées, la mise en commun est laborieuse et les greffes ne prennent pas.

L’exigence du dictateur

En ne sachant pas vraiment à quoi il veut ressembler, Le Comte finit par manquer de personnalité. Or, s’il y a bien un moment où le cinéma devrait être radical, c’est lorsqu’il parle d’un dictateur. La Chute (2004), qui brosse un portrait sans concession des derniers jours d’Adolf Hitler, refuse d’accorder à l’homme la moindre conscience du réel. Le roi Charles-V-et-trois-font-huit-et-huit-font-seize n’a droit qu’à la moquerie et au dégoût alors que l’oiseau, le géant, le musicien, la bergère et son ramoneur vivent de la poésie de Prévert (Le Roi et l’Oiseau, 1980). Car il est bon de rappeler que oui, on peut rire d’un dictateur, comme le fait Team America (2004) en faisant de Kim Jong-il une parodie de la caricature que le dirigeant incarnait déjà dans une comédie jusqu’au-boutiste. C’est un rire franc, direct et décomplexé que ce dernier propose d’offrir.

Or, Le Comte propose l’ironie, voire le cynisme. Cela fonctionne quand on insiste sur l’incompréhension du dictateur à comprendre la haine que lui voue son peuple. Mais il devient difficile d’en rire lorsque la scène est suivie d’un exercice de style où l’on assiste à l’envolée de l’autocrate, avec sa cape, dans le paysage grisâtre, offrant un moment de contemplation surréaliste. Ce sont là peut-être les deux scènes fonctionnant le mieux. Hélas, le film échoue à les raccorder. Le dictateur n’est alors plus un sujet, mais un objet au service de l’imagination de son auteur. Et ce n’est jamais une bonne idée que de faire de l’ombre à un dictateur.

Le Comte bafouille trop souvent. Il aurait dû plonger plus profondément dans la comédie noire, comme le dictateur du Wadiya incarné par Sacha Baron Cohen (The Dictator, 2012). Il aurait pu aussi nous inviter à contempler la lente dégradation de son personnage dans ses derniers. jours comme l’a fait Gus Van Sant avec le chanteur mythique Kurt Cobain (Last Days, 2005). Et si vous souhaitez assister à la déchéance d’une figure politique autoritaire dont la famille se déchire l’héritage, le cinéma n’a pas encore fait mieux que Ran (1985), d’Akira Kurosawa. Le Comte s’avère malheureusement un film anecdotique, perdu entre ses ambitions artistiques, ses envies de comédie noire et ses personnages trop souvent peu inspirés.

Ecrire à l’auteur: jordi.gabioud@leregardlibre.com

Vous venez de lire un article en libre accès. Débats, analyses, actualités culturelles: abonnez-vous à notre média de réflexion pour nous soutenir et avoir accès à tous nos contenus!

Laisser un commentaire